Questo tratto della formazione, che coinvolge ragazzi fra i quattordici e i diciannove anni, assume una centralità Il segmento della secondaria superiore merita un’attenzione decisamente maggiore di quella messa in campo fino ad ora, una considerazione che richiede un’analisi più puntuale del senso e degli effetti delle “riforme” e la predisposizione di piattaforme conflittuali che sappiano porsi oltre la “difesa della scuola pubblica costituzionale”.

Non adeguatamente valutata, sia perché fase di maturazione di abilità cognitive “superiori”, sia in quanto ponte verso l’istruzione universitaria, sia ancora perché si confronta direttamente con il mercato del lavoro.

Dall’analisi dell’insieme delle disposizioni legislative dell’ultimo decennio emergono come tratti caratteristici la segmentazione gerarchizzata dei formatori e dei formati e la corrispondente predisposizione di istituti e strumenti di valutazione e di selezione, anche se le scelte del percorso formativo degli studenti hanno motivazioni prevalentemente “classiste”. In questo stesso periodo il MIUR, in ambito governativo, ha visto ridursi drasticamente la sua autonomia di fronte all’egemonia dell’iniziativa del Ministero dell’Economia e, in misura minore, di altri Ministeri.

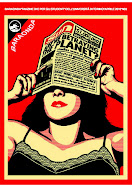

Dalla “scuola-azienda” all’”azienda scuola”

“Lavora ragazzo, lavora!”

L’emendamento Cazzola sull’adempimento dell’obbligo scolastico in regime di apprendistato, si configura come l’ultimo tassello che svela, pur in ambito specifico, la natura della mutazione generale del dispositivo-formazione in atto nella scuola secondaria superiore.

La commissione lavoro della Camera, e pochi giorni fa la Camera stessa, hanno approvato l’emendamento di Giuliano Cazzola al Disegno di legge lavoro, collegato alla finanziaria (DDL 1441 – quater), che consente di assolvere l’ultimo anno di obbligo scolastico, il sedicesimo, anche attraverso percorsi di apprendistato. L’obbligo scolastico era stato portato a 16 anni, con legge 296/2006 dalla prima finanziaria dell’allora governo Prodi, peraltro in sintonia con gli obiettivi del Trattato di Lisbona.

Nella presentazione governativa dell’emendamento, la “svolta epocale” del sottosegretario Valentina Aprea, diventa un brutale e populista invito ai giovani ad “andare a lavorare” da parte del Ministro dell’Istruzione (?) Mariastella Gelmini: “Sono favorevole a qualsiasi iniziativa per inserire subito i giovani nel mondo del lavoro”…per toccare momenti di rara ed elevata filosofia pedagogica nella lezione del ministro Sacconi: “L’apprendistato per l’esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione è una metodologia didattica in assetto di lavoro” . Decisamente spassosa una prima dichiarazione del Giuliano Cazzola: “La norma consente di contrastare l’evasione dell’obbligo scolastico che è molto diffusa nell’ultimo anno”.

Di fronte al coro di critiche pietiste del fronte dell’opposizione “riformista” (“Si mandano a lavorare ragazzi di 15 anni!”…”L’UE, Lisbona, l’OCSE, il rapporto di Bankitalia raccomandano…”), il Cazzola si fa scudo col nome di Biagi: “Il provvedimento è saldamente incardinato nel sistema previsto dalla legge Biagi”. Ma è nella prolusione alla Camera del 25 gennaio che sempre il Cazzola esprime il meglio dell’ideologia lavorista del suo retroterra culturale cigiellino: “Il lavoro non è solo fatica, sudore e alienazione, ma anche e nello stesso tempo compiacimento dell’opera, realizzazione e autenticazione di sé e delle proprie capacità, occasione di coesione sociale e relazionale. Chi lavora non è necessariamente un giovane che ha fallito nello studio;la teoria non è incompatibile con la pratica, la scuola con l’impresa”.

L’apprendimento è, a pieno titolo, un contratto di lavoro che prevede una quota di formazione (120 ore) aziendale o extra - aziendale. Questa tipologia di contratto consente alle aziende di pagare il lavoro ad un prezzo minore di quello non inquadrato nell’apprendistato, anche quando l’inquadramento è lo stesso; sul versante previdenziale è lo Stato a farsi carico degli oneri obbligatori per le imprese. Si tratta ancora di una modalità che consente di aggirare l’ostacolo dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, in quanto l’apprendista non rientra nel computo del numero dei dipendenti. Le statistiche ISFOL indicano che in Italia solo il 17% degli apprendisti svolge un’attività di “formazione”. Si tratta, in ogni caso, di una formazione che ha come scopo l’acquisizione di competenze molto parziali, coerenti con il lavoro svolto che nella maggior parte dei casi è temporaneo: il tempo della durata del contratto.

La formazione dell’apprendista, mal sopportata dall’imprenditore che la considera un adempimento burocratico, tempo sottratto al lavoro, non apporta un particolare arricchimento ma, nel migliore dei casi, una microspecializzazione, il più delle volte non spendibile sul mercato del lavoro, come accrescimento del proprio valor d’uso e quindi del valore di scambio

La formazione dell’apprendista, nelle fasce d’età minorenni, ha un valore in senso disciplinare e solo secondariamente in senso professionale; si formano attitudini al lavoro, una disciplina del lavoro e della dipendenza, si imparano prestazioni per imitarle, si predispone una forma-mente precaria.

Il contratto di apprendistato, come emerge chiaramente da una recente inchiesta svolta nella cintura della metropoli torinese, si traduce in un’ulteriore forma, magari un po’ mascherata, di contratti di lavoro precario di fatto e, per certe età, come un lavoro minorile legalizzato.

Dall’inchiesta sopracitata emerge come l’apprendista minorenne sia da inquadrare come appartenente alle fasce più deboli economicamente, socialmente e culturalmente, che casomai avrebbe bisogno di acquisire saperi e competenze che potrebbero consentirgli di fuoriuscire dall’emarginazione.

Come inciso va rilevato che la stessa indagine ha fatto emergere l’uso generalizzato dello strumento dello stage che coinvolge quasi il 90% degli studenti del terzo e del quarto anno. Sbandierato dalle scuole come un valore che viene offerto ai possibili futuri “clienti”, lo stage si concretizza in un mese di lavoro vero e proprio non pagato, con scarso, se non nullo, valore formativo reale e con ricadute in termini di futura occupazione per lo/la stagista pari a zero. Con l’emendamento Cazzola, la dispersione scolastica, molto elevata in Italia, viene inquadrata in questa casella di “didattica in assetto di lavoro” che riguarda i giovani fra i 15 e i 16 anni.

Si sostituisce tempo di lavoro al tempo di vita a scuola, si impedisce nello stesso tempo di poter maturare possibili scelte di vita che hanno bisogno di strumenti culturali, di saperi che forse non saranno immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, ma che possono arricchire la capacità di decodificare la realtà con cui ci si confronta.

Come leggere l’affermazione di Sacconi, il mandante del Cazzola, secondo cui l’emendamento in questione interviene su “126.000 ragazzi che né lavorano, né studiano”? Semplice: in Italia ci sono, ufficialmente (dati ISFOL), 126.000 corpi fra i 15 e i 16 anni che oziano, non lavorano e non studiano, che potrebbero essere tentati dal furtarello, da comportamenti antisociali e devianti; meglio quindi metterli a profitto, per il bene comune, “delle famiglie e di loro stessi.”

L’emendamento del Cazzola si colloca precisamente in una tendenza alla mescolanza più accentuata fra scuola e “mondo del lavoro” che è centrale nel nuovo dispositivo-formazione, nel segmento della secondaria superiore, quale si è oramai delineato in modo quasi compiuto. A questo proposito saranno sottolineati più avanti elementi ancora più pregnanti.

Da Berlinguer a Gelmini: il decennio horribilis

Proviamo ad individuare quali componenti dell’insieme strutturato del dispositivo-formazione si trasformano e in quale direzione il “sistema incorporeo delle procedure in atto nell’istituzione scolastica” si va a ridefinire.

Le iniziative legislative, che si articolano lungo il periodo che dal 1997 arriva fino ad oggi, vanno lette non tanto come semplice “restaurazione”, come viene fatto da più parti. Siamo di fronte a tentativi di sottomettere , disciplinare, formare una figura lavorativa (peraltro sempre sfuggente) flessibilizzata, adeguata alle necessità dell’odierno mercato del lavoro e dell’attuale valorizzazione particolarmente incentrata sullo sfruttamento delle capacità cognitive e delle funzioni mentali più in generale. Gli interventi legislativi Bassanini-Berlinguer aprono la stagione della scomposizione/ ricomposizione della secondaria superiore e contengono in sé non solo il segno ma anche i contenuti delle disposizioni successive. Sono due i nuclei fondanti dall’azione del primo ministro dell’istruzione di “sinistra” della storia Repubblicana: l’autonomia scolastica e l’articolazione del sistema formativo ufficiale in senso aziendalistico.

L’ ”autonomia scolastica” (L. 59 del 1997 e poi DPR n. 275 del 1999) mette in campo un complesso di norme che stabiliscono che le scuole possono avere un’autonomia a livello organizzativo, didattico e finanziario.

In questo modo le singole scuole entrano in competizione nel territorio offrendo la propria merce POF (Piano dell’Offerta Formativa), cioè pacchi di competenze e saperi, ai clienti genitori-studenti. Il risultato è la frammentazione del sistema scolastico, la rottura di quei livelli di collaborazione fra le scuole, l’investimento delle già scarse risorse in termini di marketing, di tempo, di attenzione all’ "orientamento”, cioè al reclutamento di clienti indispensabili alla sopravvivenza e al finanziamento. L’insieme di autonomia e concorrenza necessita l’impostazione di una nuova organizzazione scolastica, cioè di quel processo che il movimento dei soggetti della formazione ha denominato “aziendalizzazione” della scuola.

Affinché vi sia azienda è necessario che si configuri una gerarchia, un potere maggiormente strutturato, e inoltre una misurazione dei “processi lavorativi” che si danno la suo interno. In effetti è in questa direzione che si muove il Berlinguer elaborando le linee di quella che dovrà essere la “scuola del domani”. La pronta e decisa opposizione al “Concorsone” degli insegnanti costringe il Ministro ad abbandonare il progetto di segmentazione gerarchica del “corpo insegnante”. D’altra parte il tentativo di “misurare” la quantità di sapere trasmesso e assimilato si scontra contro la natura ontologica del sapere stesso e contro la ricchezza e la complessità delle funzioni mentali. Il tentativo di scatenare a tutti i livelli la competizione individualistica trova come ostacolo la natura fondamentalmente cooperativa della formazione scolastica.

Nella secondaria di Berlinguer e del decennio che segue si mettono in campo i più creativi strumenti di valutazione; è un fiorire di tassonomie, di “griglie di valutazione” per misurare capacità critiche, di analisi, di sintesi, competenze, conoscenze. Ovviamente questi strumenti non sono oggettivi, né potrebbero esserlo, per cui spesso la compilazione della griglia diventa un adempimento burocratico teso a rendere il risultato conforme alla valutazione ottenuta con gli sperimentati metodi soggettivi.

L’acclarato fallimento della “scuola dell’autonomia” viene interpretato dall’attuale governo Berlusconi come una carenza degli strumenti di comando nella scuola, come un’insufficiente apertura ai “meccanismi del mercato” e come un’ancora eccessiva “autonomia” della secondaria rispetto al “mondo esterno” e, in particolare, nei confronti dei processi produttivi.

A livello europeo, il gruppo di studio sulla formazione dell’ERT, la potente lobby delle multinazionali Ue, una sorta di Confindustria d’Europa, suggerisce le linee fondamentali dei processi di riforma degli anni Novanta e del primo decennio del Duemila. In Italia nel 2007 l’Action Plan di Confindustria detta le linee, molto articolate e definite, della riconfigurazione del segmento dell’istruzione secondaria superiore, in particolare per quanto riguarda il comparto tecnico e professionale.

A poche settimane dall’insediamento, il governo Berlusconi assume pienamente i desiderata di Confindustria e mette in moto quel meccanismo che disarticola e ridefinisce il profilo della secondaria superiore. Un percorso che nemmeno un movimento esteso e trasversale qual è stata l’Onda dell’autunno 2008 riesce a bloccare: è il segno di quanto sia alta la posta in gioco.

Nell’estate 2008 i tagli tremontiani mettono i paletti economici di quelli che dovranno essere i provvedimenti successivi; si tratta di un’ingente riduzione di spesa pari a 7,8 miliardi di euro, con conseguente drastico taglio del personale nell’ambito di investimenti per la formazione rispetto al PIL, che collocano l’Italia al 21° posto fra i 27 paesi UE (dati 2005)… e questo è pur sempre uno dei pochi indicatori che consente un reale confronto fra paesi.

Il secondo tempo dell’azione riformatrice è affidato all’intervento “razionalizzatore” del MIUR che procede lungo linee di provvedimenti che non si muovono solo nella logica utilitaristica della riduzione della disponibilità finanziaria per l’istruzione ma che tendono a ridefinire in primo luogo i contenitori della formazione secondaria superiore. In sintesi il MIUR procede verso la riduzione delle ore di insegnamento, delle discipline e l’aumento del numero degli studenti per classe che si traduce in una oggettiva dequalificazione della didattica e nella necessità per l’insegnante di disciplinare classi numerose con strumenti che sono già operativi: muova valenza del voto in condotta, revisione in senso repressivo dei regolamenti d’Istituto. Nell’ottica “essenzializzatrice” tutte le sperimentazioni vengono azzerate con una drastica riduzione di quella che viene chiamata l' "offerta formativa”; d’altra parte…”che bisogno abbiamo di questa eccedenza di sapere?”

Con le decisioni dell’ultimo Consiglio dei Ministri, dall’A.S. 2010/2011 entrano in vigore i nuovi regolamenti per la secondaria superiore che si traducono in una riduzione dei corsi e degli indirizzi, delle ore di laboratorio, della consistenza del tempo di insegnamento di materie quali le scienze storiche e geografiche che risultano decisamente ridimensionate. In sintesi l’uscita dalla media inferiore si configura come uno snodo che porta al liceo, all’istituto tecnico, all’istituto professionale, alla formazione professionale e alla neonata sacconiana “didattica in assetto di lavoro”. Siamo di fronte ad un profilo che va oltre il dualismo licei/istituti tecnici, evocato da più parti come regressione al sistema formativo precedente al 1962, data della riforma della scuola media e dell’apertura alla “scuola di massa”. Non siamo di fronte alla negazione della scolarità di massa, bensì ad una sua più definita articolazione nel senso di una segmentazione gerarchica che ci pare essere sostanzialmente più isomorfa alla complessità del mercato del lavoro odierno. Al termine della scuola media inferiore si determina una selezione che non ha nulla della tanto decantata “meritocrazia”, ma che è dettata, più biecamente, dalle possibilità economiche, insomma una “selezione classista”. Il grosso del volume di fuoco va a colpire quel segmento che più sembra interessare Confindustria: istituti tecnici e professionali che pagano in termini di riduzione del tempo scuola da 4 a 8 ore, di espulsione di una consistente fetta di insegnanti precari, ma anche di tecnici, a causa della riduzione delle ore di laboratorio.

Come far funzionare senza intoppi la “razionalizzazione” della politica dei tagli tremontiana con l’”essenzializzazione” gelminiana? A questo provvede il disegno di legge Aprea. Al di là dei vari passaggi tecnici, il senso dell’operazione Aprea è del tutto chiaro e si può racchiudere in tre ordini di considerazioni:

- Riordino in senso autoritario della governante della secondaria superiore con accentramento del momento decisionale nella figura del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Amministrazione (ora denominato”Consiglio di indirizzo”, su suggerimento dell’Action Plan di Confindustria: un po’ di nascondimento lessicale va pur fatto!).

- Apertura del CdA al mondo esterno: banche, Confindustria, enti locali, mondo delle professioni. Le scuole, con una parziale eccezione, non possono più trasformarsi in fondazioni; i soggetti esterni entrano nel CdA senza oneri.

- Standardizzazione, segmentazione e gerarchizzazione su 4 livelli del proletariato cognitivo scolastico, il cui gradino più basso risulta di fatto ufficialmente precarizzato. L’appartenenza ai vari livelli, che si traduce in diverse situazioni retributive, è determinata dai soliti meccanismi meritocratici che non possono che mettere in moto clientelismo, lobbismo e determinare l’annullamento sostanziale di quanto rimane della libertà d’insegnamento. Questi meccanismi vanno a scatenare (e sintomi in questo senso sono già emersi con la “scuola dell’autonomia”) la competizione individuale in un ambito formativo che necessita ovviamente di cooperazione.

- Il ddl Aprea affida le funzioni di indirizzo al CdA, che prende decisioni strategiche, la gestione al Dirigente Scolastico che si configura come un organo monocratico con responsabilità nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e con maggiori poteri nella valutazione dei docenti. Le funzioni tecniche sono demandate ai Consigli di dipartimento mentre scompaiono le Rappresentanze Sindacali, il Collegio dei docenti e i Consigli di Classe. Si mira a sottrarre, anche formalmente, potere in campo didattico agli organismi collegiali.

Come pensiamo di aver argomentato, l’aspetto dei tagli alla spesa per la formazione è solo una componente, certo molto rilevante, dell’insieme dei provvedimenti; basti ricordare che nel 1977 l’investimento per l’istruzione era pari al 14% del totale della spesa pubblica, nel 2005 raggiunge appena il 3,1%.

Cercando di cogliere un senso più complessivo, bisogna sottolineare che il dispositivo-formazione viene ad essere modificato a livello di struttura (gerarchizzazione pronunciata), di contenuti dei saperi-competenze, di ideologia, di disciplinamento nel quadro di una più generale mutazione anche antropologica. Una comprensione più articolata e profonda del nuovo profilo della secondaria superiore può emergere spostando il livello di analisi dal singolo provvedimento al complesso delle disposizioni che da più di un decennio investono la scuola secondaria superiore.

La lavorazione dell’ "homo materia”

I nodi centrali di discontinuità introdotti, nel decennio passato, all’interno del sistema formativo della secondaria superiore, possono essere così sintetizzati:

- generale spostamento del baricentro dai saperi alle competenze, al “saper fare”, con una maggiore attenzione al potenziamento di abilità e di una particolare forma-mente adeguata ai bisogni del nuovo paradigma produttivo;

- intensificazione della polverizzazione dei saperi, per cui è sempre più arduo coglierne un senso complessivo;

- i criteri di valutazione si spostano verso strumenti ritenuti, a torto, oggettivi e, in ogni caso, non certo in grado di valutare abilità cognitive complesse. Gli insegnanti italiani, poco propensi ad utilizzare in modo indiscriminato questionari di vario tipo, saranno costretti a farlo, dal momento in cui i nuovi provvedimenti prevedono che la loro valutazione (a cui sarà legato il livello salariale) e quello della scuola sarà decisa da un sistema di valutazione nazionale. In questo modo la didattica non potrà che orientarsi a preparare gli studenti a rispondere ai questionari;

- il soggetto dell’apprendimento, dal momento in cui è oggetto di misurazione è sempre più interno ad un processo reificante;

- nella logica di questa formazione, lo studente diventa un contenitore da riempire, da segmentare perdendo parti del sé generico, della gamma delle sue potenzialità, per divenire un soggetto parziale, alienato. Viene a dispiegarsi ulteriormente quel processo che Romano Alquati ha ben descritto come “potenziamento nell’impoverimento” della “capacità-attiva-umana”; potenziamento delle competenze richieste dagli attuali procedimenti di valorizzazione e accumulazione, dentro una valorizzazione “dell’ampia gamma, della varietà, delle capacità dispiegate” del soggetto.